본문

2月27日、「大気管理圏域の大気環境改善に関する特別法」、「環境技術及び環境産業支援法」など、企業活動に影響を与える14の環境関連法律が国会で成立しました。

今回の改正は、カーボンニュートラルの実現、プラスチックリサイクルの促進、環境ラベル管理の強化など、環境規制の強化だけでなく、エコ産業支援の拡大と企業の経営負担軽減のための実質的かつ合理的な制度改善まで幅広く盛り込まれています。

1.改正法の主な事項の概要

2.「土壌環境保全法」及び「環境犯罪等の取締り及び加重処罰等に関する法律」の改正法の主な内容

3.結論と企業対応戦略

1. 改正法の主な事項の概要

今回の国会本会議で可決された14の環境法改正法の主要な内容は大きく3つの方向性、①規制強化と責任拡大、②規制の合理的な運営のための制度改善、③環境にやさしい技術及び産業育成の支援強化に分けることができます。

1) 規制強化と責任拡大

①「環境技術及び環境産業支援法」の不適切な環境性の表示∙ 広告及び認証管理の強化、②「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」の製品∙ 容器の製造者に対するプラスチック再生原料の使用義務化及び使用比率表示制度の規定見直し、③「環境犯罪等の取締り及び加重処罰等に関する法律」の法適用対象範囲の拡大及び課徴金賦課対象の拡大などは、環境関連の規制及び処罰を強化したものであり、企業としては留意する必要があります。

2)規制の合理的な運用のための制度改善

①「大気管理圏域の大気環境改善に関する特別法」は、大気管理圏域内の特定用途のディーゼル自動車の新規使用制限に対する例外根拠を新設し、②「環境技術及び環境産業支援法」は、環境専門工事業者に対して、③「土壌環境保全法」は、土壌浄化業者に対して、各営業停止処分に代わる課徴金賦課根拠規定を設け、④「環境犯罪等の取締り及び加重処罰等に関する法律」は、行政処分の効果の承継期間を1年と明記し、善意の譲受人を保護するなど、環境関連規制政策をより実効的かつ合理的に運営する方向で改正が行われました。

3)環境にやさしい技術及び産業育成の支援強化

①「環境技術及び環境産業支援法」は、環境産業事業体の起業・事業化を支援する政策(グリーン転換保証アカウント、環境産業支援ファンドへの投資など)の法的根拠を設け、支援財源を多様化するなど環境技術及び環境産業の支援及び育成に関する規定を見直し、②「自然環境保全法」は民間の生物多様性ESG事業の活性化、自然環境復元事業の拡散及びエコツーリズムの活性化を図るなど、環境にやさしい技術及び事業を将来の成長動力として確保しようとする改正も多数含まれています。

2. 「土壌環境保全法」及び「環境犯罪等の取締り及び加重処罰等に関する法律」 の改正法の主な内容

本ニュースレターでは、上記改正法のうち、土壌浄化業者に対する営業停止処分に代わる代替課徴金賦課制度を含む「土壌環境保全法」及び法適用範囲を拡大した「環境犯罪等の取締り及び加重処罰等に関する法律」の改正法の主な内容について詳しく説明します。

1)「土壌環境保全法」改正法の主な内容

ア)土壌浄化業者に対する営業停止処分に代わる課徴金賦課根拠規定を新設(法第23条の15新設)

現行法によると、汚染土壌は土壌浄化業者に委託して浄化するよう定められており、土壌浄化業者として登録を受ける者は、登録基準による施設、装備及び技術人材を備えなければならず、これらを備えていない場合などは、市長・道知事が営業停止処分をするように定めています。しかし、土壌浄化業者が営業停止処分を受けることで汚染された土壌を適時に浄化できなければ、土壌汚染の放置及び汚染物質の拡散などの問題が発生し、住民の健康・財産や環境に被害を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、現状ではこれを解決する方策がないため、改正法は、土壌浄化業者が営業停止処分を受ける場合、その処分に代えて課徴金を課すことができるようにする内容を盛り込んでいます(因みに、課徴金は、行政法上の義務違反に対して賦課∙ 徴収する金銭的制裁であり、法違反行為が課徴金賦課事由であると同時に罰則事由に該当する場合、刑事上の罰金は別途課されることがあります)。

具体的には、市長・道知事が土壌浄化業者の登録を受けた者に対して営業停止を命じなければならない場合であって、その営業停止により住民の生活やその他公益に著しい支 障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、売上高に5%を乗じた金額を超えない範囲で課徴金を課すことができ、売上高がない場合や算定が困難な場合として大統領令で定める場合は、1億ウォンを超えない範囲で課徴金を課すことができます(第1項)。課徴金を課す具体的な基準については、大統領令で定める予定であり、50%の範囲内で加重又は減軽できる規定も設けられました(第2項)。

ただし、営業停止に代えて課す代替課徴金に関する類似の立法例を考慮し、故意及び重大性のある営業停止事由に対しては代替課徴金の適用を除外していますが、①第23条の10第2項第2号(汚染が発生した当該敷地及び土壌浄化業者が保有する施設以外の場所に汚染土壌を搬出し、浄化した場合)、②第3号(汚染土壌を他の土壌と混ぜて汚染濃度を下げる行為をした場合)、③第5号(受託した汚染土壌を捨て、又は埋め立て若しくは漏出・流出する行為をした場合)、④第8号(他の者に自己の氏名又は商号を使用させて土壌浄化業を行わせ、又は登録証を貸した場合)に該当する場合、⑤課徴金処分を受けた日から2年が経過する前に再び営業停止処分の対象となる場合がこれに該当します。つまり、土壌浄化業者が2年以上営業実績がないか、又は登録基準の技術人材が不足している場合など、故意及び重大性が否定される場合のみ、改正法による代替課徴金の適用対象となります。

なお、改正法は、課徴金未納の場合、営業停止処分を行い(第3項)、徴収した課徴金は環境保全事業の用途にのみ使用するように定めています(第5項)。

イ)土壌保全対策地域の指定時に住民意見を聴取する規定を新設(法第17条第3項新設)

土壌保全対策地域とは、土壌汚染が対策基準を超えて人の健康、財産、動植物の生育等に支障を及ぼす場合、又は特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡守・区長の要請により環境相が指定する地域をいいます(第17条)。土壌保全対策地域に指定されると、汚染土壌改善事業、土地利用方案、住民健康被害調査及び支援対策などの計画が策定・施行されます(第18条)。

さて、改正法は、環境相が土壌保全対策地域を指定するためには、国防上の機密保持が必要な場合及びその他大統領に定める事由がある場合などを除き、事前に当該地域の住民の意見を聞くことを義務化し、住民の意見を反映した行政手続きの進行を保障しました。

ウ)地域土壌保全計画策定時の自治体権限の強化(法第4条第4項)

従前は市長・道知事が地域の土壌保全計画を策定し、環境相の承認を受けて施行しなければならず、計画を変更する場合も同様でした。 しかし、改正法は、市長・道知事が地域の土壌保全計画を策定する際に環境相と関係中央行政機関の長に提出するようにし、計画を策定又は変更しようとする際は環境相と協議するように定めることで、自治体の権限を強化しながらも、上位計画である土壌保全基本計画と地域別の地域土壌保全計画が矛盾しないように見直しました。

エ)施行日

改正法は、公布後6ヶ月が経過した日から施行される予定ですが(附則法第1条)、課徴金賦課に関する第23条の15の場合、法施行後、営業停止処分の事由が発生した場合から適用される予定です(附則法第2条)。

2) 「環境犯罪等の取締り及び加重処罰等に関する法律」改正法の主な内容

ア) 法適用対象の拡大(法第2条)

改正法は、「残留性汚染物質管理法」に基づく残留性汚染物質、排出施設及び排出行為を法の適用対象に含め、「環境汚染施設の統合管理に関する法律」上の排出施設のうち、大気、廃水、土壌、廃棄物の排出施設などを「排出施設」の定義に含めるなど、法の適用対象を拡大しました。

イ)「環境汚染施設の統合管理に関する法律」が適用される施設と「残留性汚染物質管理法」が適用されるダイオキシンなどの汚染物質も課徴金賦課対象に追加(法第12条)

現行法は、特定大気・水質有害物質及び有毒物質など人の健康に有害な物質を故意に違法排出した場合には、売上高の5%を超えない金額(違反賦課金額)と汚染物質の除去及び原状回復にかかる費用(浄化費用)を加えた金額を課徴金として課すことができるように定めています。

ところが、同じく環境犯罪行為であっても「大気環境保全法」などを適用して許可を受けた又は届け出た事業者が汚染物質を違法排出する場合、課徴金の賦課対象に該当しますが、「環境汚染施設の統合管理に関する法律」の適用対象である統合許可事業者は課徴金の賦課から除外され、「残留性汚染物質管理法」を適用されるダイオキシンの場合、特定大気有害物質のように有害性が大きいにもかかわらず、これを故意に違法排出する場合には課徴金を賦課できないなど、法律の不備がありました。

そこで、改正法は、「環境汚染施設の統合管理に関する法律」上の非正常運営行為、統合許可の適用対象である排出施設などに取り付けられた測定器の改ざん行為、統合許可や変更許可を受けずに汚染物質を排出した場合、「残留性汚染物質管理法」に基づくダイオキシンなどの残留性汚染物質の排出許容基準を守らない場合及び廃棄物処理業者が許可などを受けずに営業をする行為などを課徴金の賦課対象に追加しました。

ウ) 行政処分効果の承継期間の明示及び善意の譲受人を保護する規定の設定(法第14条)

現行法は、違法排出施設の譲受人、相続人又は合併後に存続する法人若しくは合併により新たに設立される法人は行政処分の効果を承継すると定めているだけで、承継期間を別途制限しておらず、行政処分手続が進行中の時に、譲受人等に行政処分手続を続行することができるかどうかを明示的に定めていませんでした。

ところが、改正法は、行政処分の効果の承継期間をその処分期間が終了した日から1年と明示しており、さらに、行政処分の手続が進行中のときは、譲受人等に行政処分の手続を続行することができると定めました(第1項本文。

なお、善意の譲受人等に対しては、行政処分の効果の承継及び行政処分手続の続行が行われないように保護できる根拠が設けられましたが(同項ただし書)、それと併せて譲受人等が譲受・相続又は合併する際には、行政処分手続が進行中であるかどうか及び行政処分を受けた履歴があるかどうかを譲渡人等に対し確認すべき注意義務を負わせ、環境相は、譲受人等がその確認を要望する場合、大統領令で定めるところにより、行政処分の種類、事由、進行中の行政処分の手続きなどに関する書類を交付することができるようにする規定も新設されました(第2項)。

エ) 環境監視官の取締り及び予防業務の規定を見直し(法第15条の2)

「地下水法」、「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」等における従前の法改正事項を反映し、環境監視官の取締り及び予防業務の範囲を拡大しました。

オ) 環境相の資料提出要求可能範囲の拡大(法第17条)

現行法では、環境相は関係機関の首長に対し「環境犯罪等の取締り及び加重処罰等に関する法律」に基づく行政処分の目的に限り資料提出を求めることができると定めていましたが、改正法では、環境相が行政処分だけでなく、環境犯罪の取締り及び予防のためにも資料提出を求めることができると定めており、改正法により環境汚染行為の通報及び報奨金制度の効果的な運営が可能になると思われます。

カ) 施行日

課徴金対象の拡大以外の、他の法律の改正事項の反映、現行法律の不備点の補完などの事項は公布後直ちに施行し、課徴金賦課対象の拡大、善意の譲受人保護規定などは、規制対象の準備期間の付与、法的安定性の確保などを考慮して6ヶ月後に施行すると規定しました(附則第1条)。

3. 結論と企業対応戦略

14の改正法では、全体的に環境関連の規制及び処罰が強化される一方、環境技術・環境産業の支援及び育成を通じて将来の成長動力を確保しようとする動きが顕著に見られるところ、今回の環境法改正は企業に対し新たな義務と同時に多様な事業機会を提供します。

これに伴い、各企業は、強化された規制を遵守するために内部規定及び管理体系を迅速に点検する一方、環境にやさしい技術の開発及び事業化を通じて、政府の積極的な支援政策と連携した先手を打つ必要があります。弊所は、改正された環境法に対する明確な理解と実務的な対応策について継続的に発信する予定です。

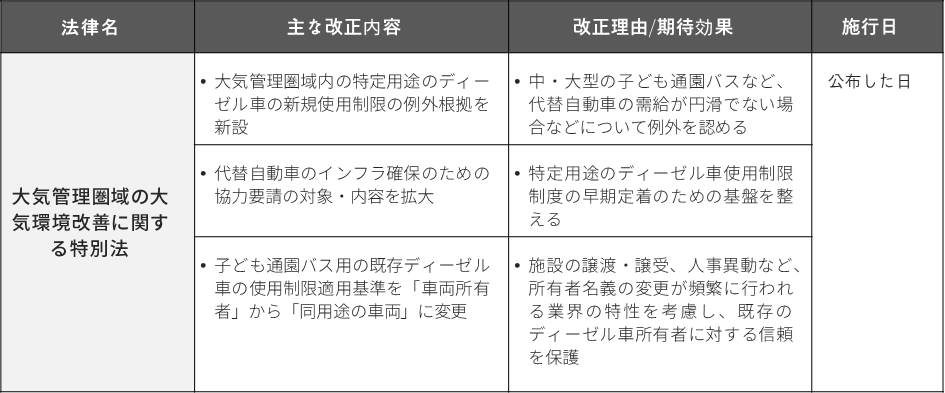

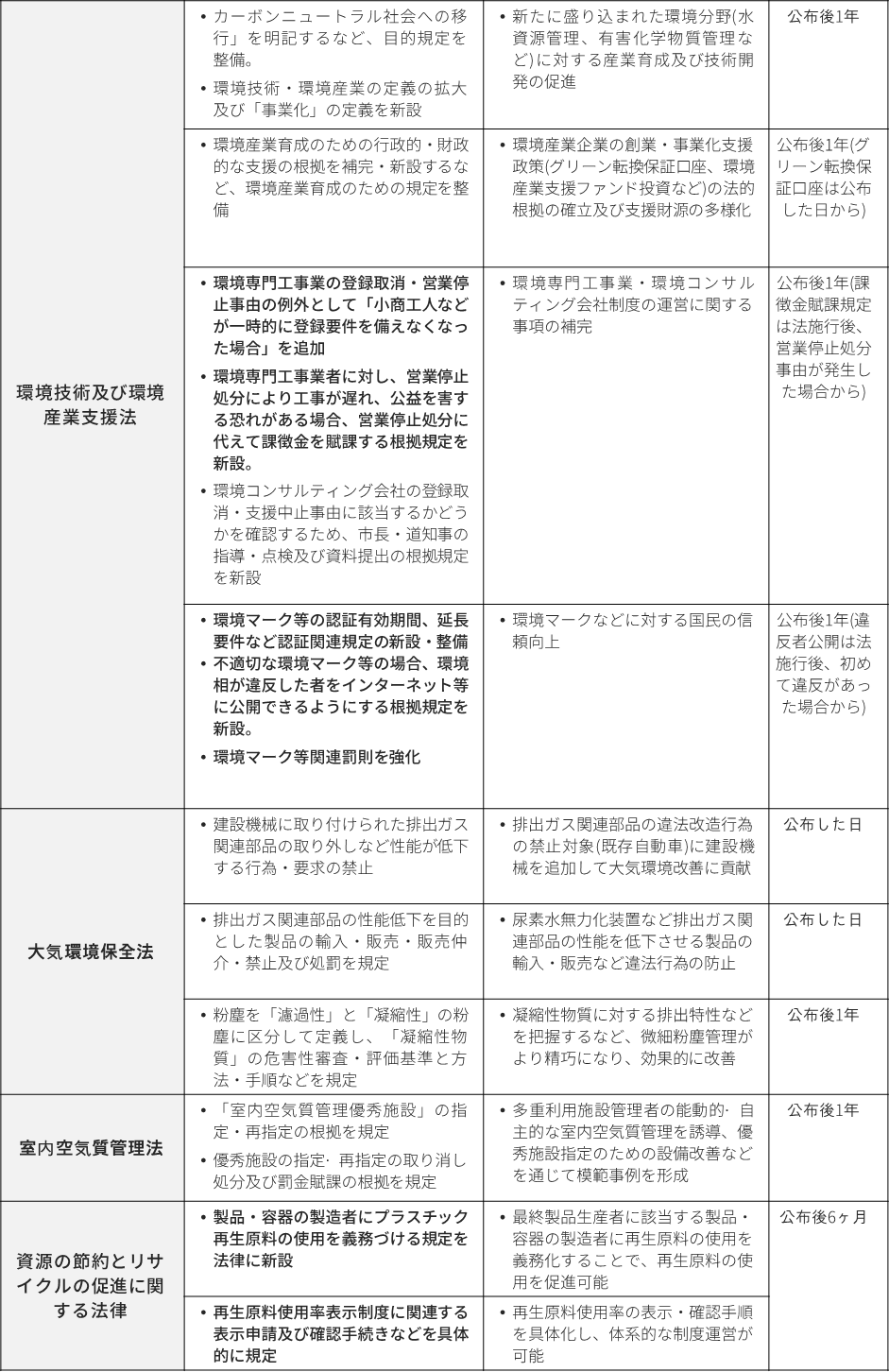

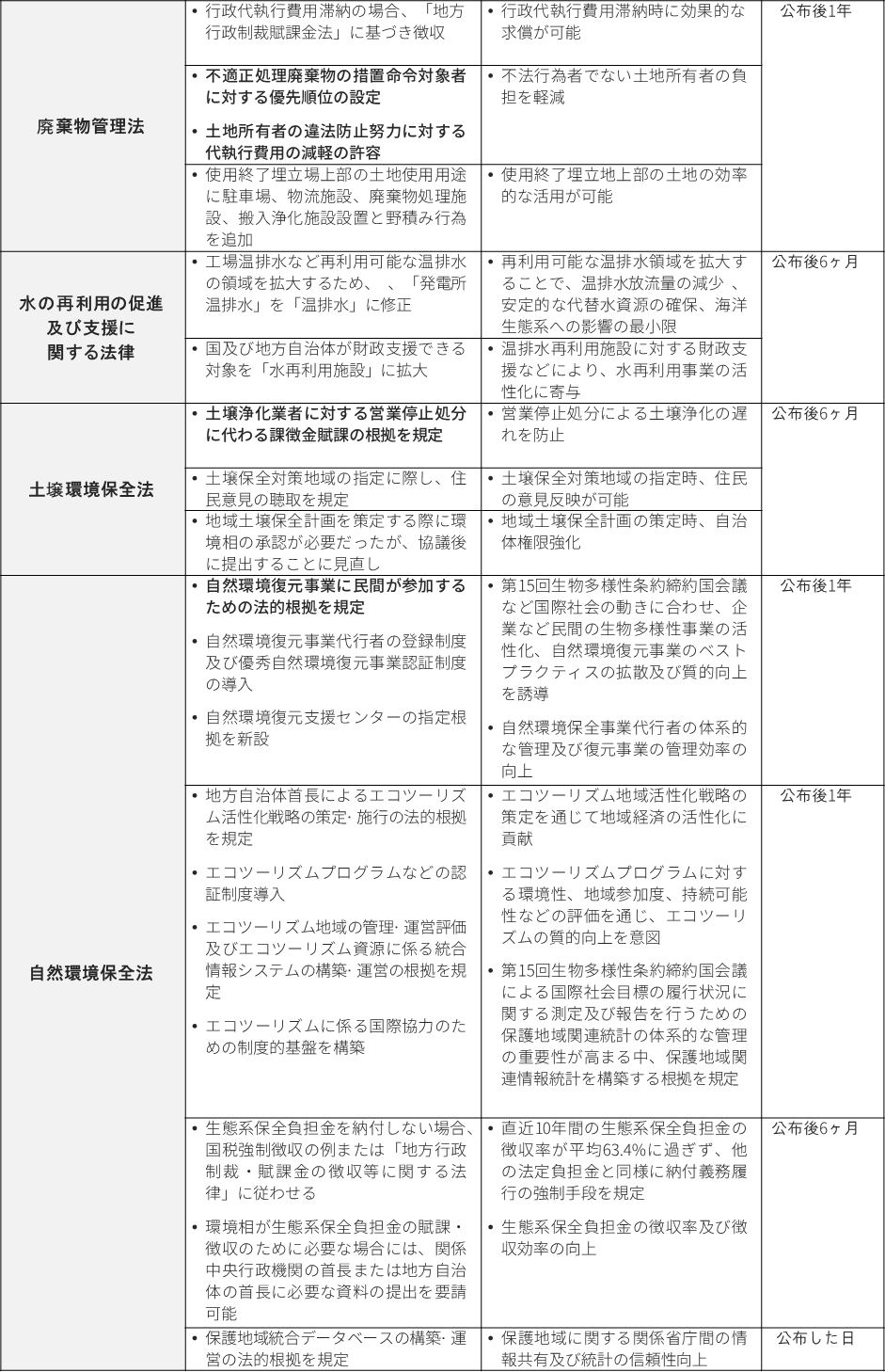

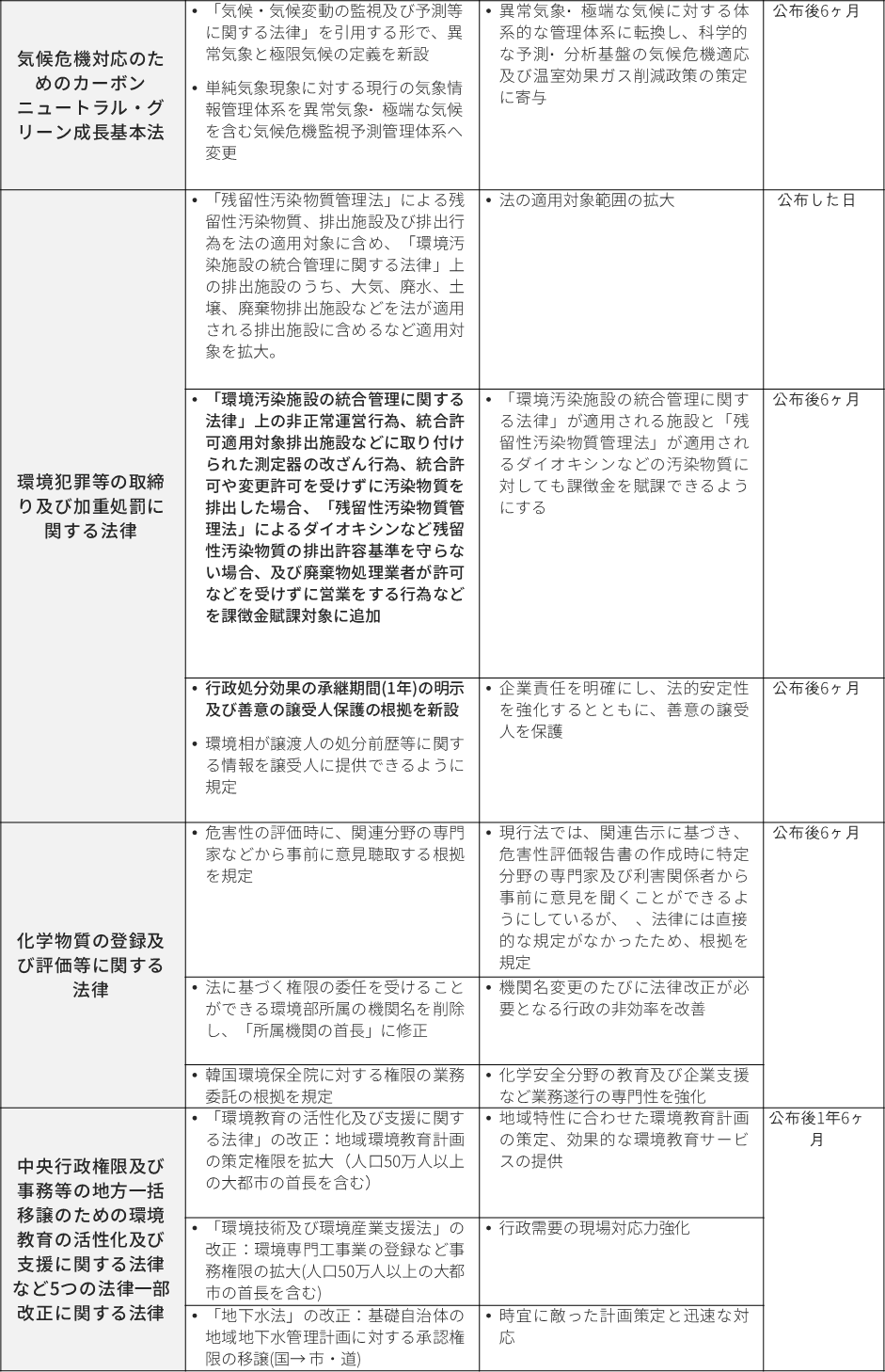

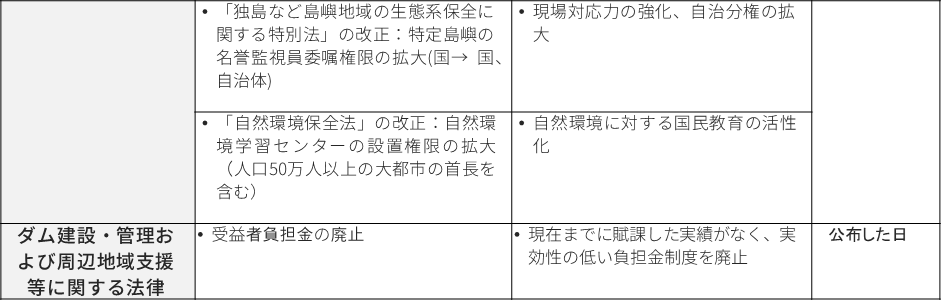

[参考資料】14の環境法改正の内容

和友の環境規制対応センターは、水質・大気・廃棄物・化学物質及び土壌汚染など、環境構成要素に関する問題を幅広く取り扱っており、豊富なコンサルティング経験及び政策・制度や技術・産業に対する理解を基に、環境規制に関連がある企業の様々な悩みを先取りし、対応しております。環境規制対応センターは、環境分野に専門性のある専門家及び環境係機関で多様な実務経験を積んだ専門人材で構成されており、環境分野関連のリーガルリスクについてすべての段階にわたるリーガルサービスを提供しておりますので、いつでも弊所にお問い合わせください。

- 業務分野

- #環境規制対応センター